曹峰:清华简《畏天用身》的结构与义理

作者:时间:2024-09-24

摘要:根据文意可以将清华简《畏天用身》分为七个章节。此文认为既要重视天(人力之外不可控制的因素),也要重视人自身的意志和能力。虽然是天人二分的思路,但较之天,作者更强调人,强调“心”的能动性、“作”的必要性、“知”的有效性、“法”的重要性。此文希望有为的统治者能够圆方并行、动静相养,具备最大的冷静、顽强以及最高的智慧,不达目标不罢休。为此,统治者需要提升自身的修养,坚持不懈地努力,秉持坚定的信念,充分发挥人的认识能力去把握和利用事物中的辩证关系,从而制定出合理的行动方案。行动时既要遵循普遍法则,也要机动灵活,随时应变。高明的统治者既能“从中”,充分发挥心灵的能动作用,又能够“致中”,达到政治艺术的最高境界。此文是一篇典型的政论文,论述的是受统治阶层欢迎的“主术”,重点在于如何展开积极的政治行动,具有强烈的现实关怀。文章虽然也体现了维护传统、尊重恒道的一面,但更具要求变革、积极进取的精神气质。此文并无强烈的学派特征,儒家、法家、黄老道家都可以从中汲取营养,将其视为战国中期前开始酝酿变法运动的启蒙文章,可能更为合适。

关键词:清华简;《畏天用身》;行动理论;主术

作者简介:曹峰(1965—),山西灵石人,中国人民大学哲学院教授,博士生导师,“长江学者奖励计划”特聘教授,主要研究方向:先秦秦汉哲学、道家哲学、诸子学、出土文献。原文刊发于《江淮论坛》2024年第1期,引用请据原文。

《畏天用身》是《清华大学藏战国竹简》第十三辑中的一篇,共17支简,完整无缺,极为珍贵。此文用长达44.4厘米的竹简书写,而且标注了大量的句读符号,以指导读者准确阅读,可见在抄写当时它就是一篇极为用心、备受重视的文献。从内容上看,作者认为既要重视天(人力之外不可控制的因素),也要重视人自身的意志和能力,两者不可偏废。如整理者所言,其主旨是“强调人的主体性、心的能动性”。整理者已经对此文做了很好的注释,但也留下尚未解读的地方或者值得商榷的地方。整理者虽然为此文划分了段落,但并未对全文加以分章。如果以分章的形式加以释读,更有利于贯通文意。因此,参考整理者释文,以及简文公布前后在报刊和网络上已经出现的学术观点,笔者作了分章,并以此对全文的结构和义理加以探讨。本文采用宽式释文,文字的假借、文章的句读有笔者修改的地方。因为整理者所作释文在文中经常引用,所以简称为“整理者”,不再一一出注。根据文意增补的字用[]表示,错字后的正字用< >表示,各章标题为笔者所拟。

第一章 畏天用身、作圆静方

![]()

作,径圆也,不径不圆。曲出诸圆,圆生锐,锐生利。苟信能服圆,行利,兹[果]利,天下无以更利。

静,轸方也,不轸不方。直出诸方,方生勉<法>,勉<法>生法<勉>。苟信能服方,行勉,兹果勉,天下无以更勉。

“畏天,智;用身,足”,整理者作“畏天智;用身足”,应在中间加入逗号予以强调,表示前者为因后者为果,“畏天”所以“智”,“用身”所以“足”。“智”不必如整理者假借为“知”。“畏天”,整理者认为指的是“敬畏上天”,石小力举大盂鼎铭文“畏天威”为证。“天威”也出现于《畏天用身》,即“有天威无命,一不足用也”。不过,通览全文可以发现,虽然“天”字在《畏天用身》中极为多见,但并非人格神,也无主宰一切、笼罩一切的意味,表示的是人力之外的、不可控制的因素。《畏天用身》认为人对天的作用应该敬畏,但不必匍匐于其威严之下无条件表示臣服并无所作为,而要认清天人各自的职分,充分发挥人的主动性、积极性。整理者在注释“有天威无命,一不足用也”时,引用了《荀子·天论》“故明于天人之分,则可谓至人矣”、郭店简《穷达以时》“有天有人,天人有分,察天人之分,而知所行矣”、郭店简《语丛》“知天所为,知人所为,然后知道,知道然后知命”,都是非常合适的例证。

“审观听”、“善出言”,当指统治者的言行需要谨慎、合理。“观听”,并非普通的视听,从整理者所引《韩非子·内储说上》“观听不参则诚不闻,听有门户则臣壅塞”来看,特指统治者应对臣下的政治行为,所以要“审”。《春秋繁露·天地之行》也有“任贤使能,观听四方,所以为明也”。“出言”也非普通的话语,而当指政令,如《管子·形势解》云:“人主出言不逆于民心,不悖于理义,其所言足以安天下者也,人唯恐其不复言也。”“出言必信,则令不穷矣,此使民之道也。”“善”在这里同样是妥善、谨慎的意思,先秦秦汉多见类似的话,如“出言不当,四马不能追也”(《说苑·谈丛》),“舌者机也,出言不当,驷马不追”(《文子·微明》)。

“审观听,善出言,慎将作,强心志”是四个相关的动作,构成一个整体,不必如整理者那样在中间加句号,四者都指优秀的统治者必须谨慎行为并有强大的心理素质。

“听不听![]()

,言将是之用,作不可易也,志不可弱也”,这四句正回应上面四句,所以中间也不必像整理者那样加句号。“![]()

”,整理者读为“厌也”,石小力将“听不听![]()

”解释为“该听而不听就会导致自我满足”。此处释读可能存在问题,因为“也”字在《畏天用身》多见,在此似不必专用“![]()

”的字形。“![]()

’可能是负面的、对君主有害的东西。“听”指代“观听”“观听”的时候,不要被“![]()

”吸引或左右。“言”指代“出言”“出言’的时候,要照此执行,不能动摇。“是之”应指已发的政令,“作”指代“将作”,“志”指代“心志”。“作不可易也,志不可弱也”说的是行为不可轻易改变,意志要坚定不移。“弱”字,原文从弱从子,整理者读为“溺”。石小力将“志不可溺也”解释为“心志不可以沉溺其中”,如果作“沉”解,就必须说明被什么沉溺,文中显然没有。此处当读为“弱”文献中可以看到“志”有强弱的用法,如《淮南子·主术》有“夫人主之听治也,清明而不暗,虚心而弱志。是故群臣辐凑并进,无愚智贤不肖,莫不尽其能”,《老子》中有“强行者有志”(第三十三章)。道家未必一味反对坚定的意志,但《淮南子》“虚心而弱志”说的是人主应当虚静无为,不以自己的强烈意志干扰臣下的行动。《畏天用身》则正好相反,高扬意志所能发挥的积极作用。所以,这四句全部在强调高明的统治者必须具备坚决果断、令行禁止的政治素质。

接下来两段文字的释读和标点,整理者释文基本可从。但“![]()

”字,整理者读为“慎”,当从程浩读为“轸”。确如程浩所言,“径圆”与“轸方”是相对而言的,如果“![]()

”读为“慎”则“慎”与“方”的关系难以解释。“作,径圆也,不径不圆”和“静,轸方也,不轸不方”两句,程浩译为“积极作为就像径圆,无径则不成圆;虚静无为就像轸方,无轸则不成方”把“积极有为”和“虚静无为”对应起来,或可商榷,因为这里“方”同样指向积极有为,并无虚静无为的痕迹。“方生勉,勉生法”,整理者认为与《管子·轻重已》所见“清神生心,心生规,规生矩,矩生方,方生正,正生历,历生四时四时生万物”中的“方生正”类似,因此应该改读为“方生法,法生勉”当是,因为《管子·轻重已》这段话和《畏天用身》类似,都是在论述高明统治者的最佳行为方式。另外,从逻辑上讲,“方”代表着准则与规范,因此与“法”更为接近,有了'法”之后,臣民才知道如何尽能效力。例如《吕氏春秋·圜道》云:“先王之立高官也,必使之方方则分定,分定则下不相隐。”此外,畏天用身》行文非常严谨,上面一段的行文,“锐生利”之后全部讲“利”那么依据这一段后文全部讲“勉来看,作“法生勉”才是合理的。

后面两段话,通过动、静两个方面深入阐述了政治行动必须兼备方圆之道,如此才能具有效率,才能获得最大的成功。高明的政治行为是圆通的,能够灵活应对各种复杂情况。作者说“圆生锐,锐生利”,即从“圆”中能够生出“锐”和“利”来。这种特殊的修辞在古代文献中很难看到,因为往往只有“方”才和锐利相关,例如《老子》说“大制不割”(第二十八章),即最完善的政治不会伤害人,因此一定是圆融的;又说“方而不割”(第五十八章),即得道者即便有棱角也不会伤人。结合《畏天用身》上下文,这里的“锐”和“利”应该不是尖锐意义上的锋利,而是形容效益的最大化。因为“作,径圆也,不径不圆。曲出诸圆,圆生锐,锐生利。苟信能服圆,行利,兹[果]利,天下无以更利”这段话的落脚点显然在“利”上,即统治者要追求的是“天下无以更利”,即天下利益的最大化。要达到这一点,统治者首先要能做到“圆”,“圆”了之后就能“锐”,“锐”在这里表达的是一种快捷顺畅而不迟钝停滞的效果,由此才能无往而不利、无往而不胜。如《孙子·兵势》云:“纷纷纭纭,斗乱,而不可乱也。浑浑沌沌,形圆,而不可败也。”《孙子·虚实》云:“故兵无常势,水无常形;能因敌变化而取胜,谓之神。”即没有固定形态、固定规则的一方反而势不可当,不可战胜。

《韩非子·解老》云:“凡理者,方圆、短长、粗靡、坚脆之分也。”《尹文子·大道上》云:“名有三科,法有四呈。一曰命物之名,方圆白黑是也。”这里的“方圆”是事物的具体特征。而《畏天用身》中“圆”是动、是变、是虚,“方”就是静、是不变、是实,这正是与“法”这类确定性因素相应的品格。所以这个“方圆”并非事物的具体特征,而是行动的姿态。在先秦秦汉文献中,以方、圆为喻,论述统治者个人或者君臣双方的政治姿态应该方、圆兼备或者方、圆配合的文例很多,例如《淮南子·主术训》认为“智圆”“行方”是统治者理想的人格形态,“凡人之论,心欲小而志欲大,智欲圆而行欲方”,“智欲圆者,环复运转,始终无端,旁流四达,渊泉而不竭,万流并兴,莫不响应也。行欲方者,直立而不挠,素白而不污,穷不易燥,通不肆志”,“智圆者,无不知也;行方者,有不为也”。《吕氏春秋·序意》则认为最佳君臣形态就是圆、方相配,“主执圜,臣处方,方圜不易,其国乃昌”。这种圆、方相应的思维方式,可能来自对天地品格的直观体验,如《吕氏春秋·序意》云:“尝得学黄帝之所以诲颛顼矣,爰有大圜在上,大矩在下,汝能法之,为民父母。”《淮南子·天文》云:“天道曰圆,地道曰方。”《淮南子·兵略》也说:“夫圆者,天也;方者,地也。”“天圆而无端,故不得而观;地方而无垠,故莫能观其门。”《文始真经·九药》有:“关尹子曰:‘圆尔道,方尔德,平尔行,锐尔事。’”在方圆、虚实二者间,道家往往认为圆和虚更为重要,居于上位,与君主相应,体现为虚静无为;方和实相对次要,居于下位,与臣下相应,体现为积极有为。《畏天用身》似乎没有这样的明确意识或刻意强调,总体上倾向积极有为。

此章没有明确的主语,但不言而喻就是统治者。《畏天用身》是给那些希望积极有为、敢于行动善于行动的统治者看的,第一章确立了这一基调。之所以将此三段设为一章,原因也在于此。作者希望高明的统治者在“畏天”的同时,要大大发挥自身的主动性和积极性,要在具体行动中圆方并行、动静相养,从而实现天下利益的最大化,以及民众响应程度和效力程度的最大化。所以,“畏天”是虚的,“用身”才是论述重点。

第二章 恒有不可、强无不可

恒有难静、不可静。静,无不静。止,无不安;善,无不恬;周,无不同。弗为,不果。弗惠,乱。 恒有不可、恒不可。强,无不可。习,无不果;韧,无不遂;勿舍,无难。弗为,不成。弗勉,难。

恒事有难必、不必。必,无不必。勤,无不达;行,无不至;欲,无不得。弗为,不可。居,不极。

恒有不可知、难知。知,无不知。思,无不天;固,无不能;久,无不沾。弗为,不能。弗思,荒。

将这四段设为一章,一方面,从语言风格来看,这四段均以“恒”起首,在叙述上也呈现先肯定后否定的特征;另一方面,从内容上看,讲述的都是行为的方式、行动的原则。这个部分,骆珍伊作了比整理者更清晰的标点,同时对“止”“极”“韧”“勤”等字做了新的释读,可从。

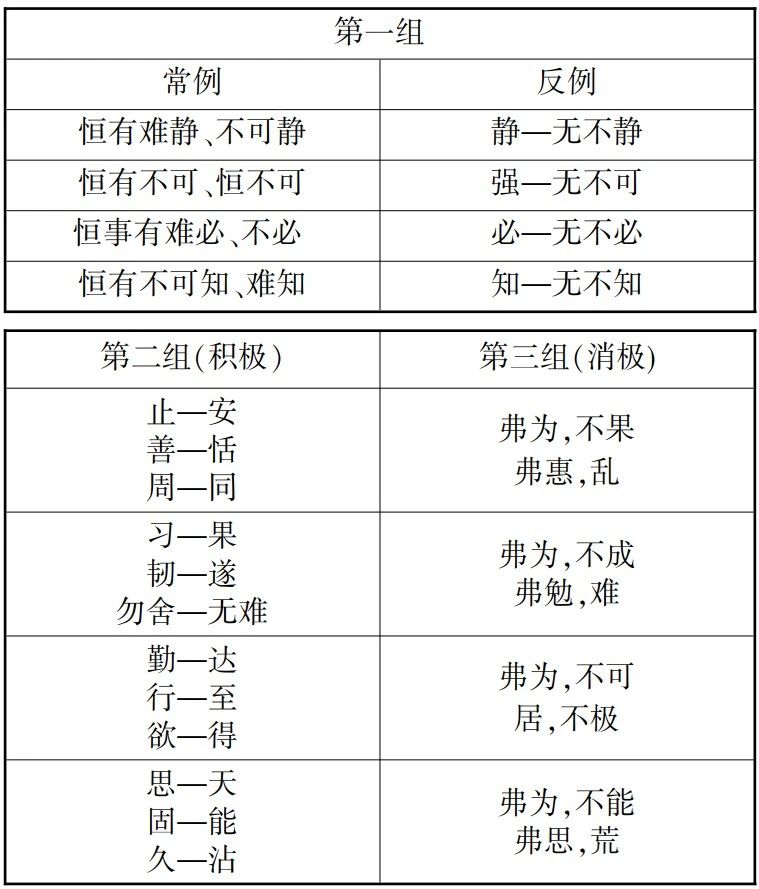

这一章,如下表所示,大致可以分为三组,第一组如骆珍伊所言,前为常例,后为反例。常例体现为“恒有A、B”结构,整理者仅在“恒有不可知、难知”中间加顿号,表示并列,其他三组的中间则是逗号。应当赞同单育辰的观点,“恒有A、B”前后说的是同一件事的两个方面或两个阶段,所以中间均应该是顿号。有时A和B表现为前后两个阶段:“恒有难静、不可静”,指经常会出现难以安静乃至不能安静的状况;“恒有不可、恒不可”,指经常会出现不可乃至永远不可的事情。有时A和B表现为一件事情的两种可能:“恒事有难必、不必”,指经常会出现难以实现、无法实现的事情;“恒有不可知、难知”,指经常会出现无法掌握、难以掌握的现象。针对常例,作者又提出反例,通过反例再次强调,高明的统治者如果能够做到“静”“强”“必”“知”,那他就能实现最大的冷静、显示最高的顽强,最终一定能达成目标,并呈现最高的智慧。这都体现了对人的行动能力以及认知程度的自信与礼赞。

![]()

骆珍伊认为后文“恒民有命,无不死。恒民无命,静必没”表现为“恒有A,B”的结构,因此B是用来证明A的,从而证明“恒有A、B”并列结构不成立。恐难赞同,因为虽然此句也以“恒”起首,但在内容上与这四段无关,当属下一段。

第二组的四句:“止,无不安;善,无不恬;周,无不同。”“习,无不果;韧,无不遂;勿舍,无难。”“勤,无不达;行,无不至;欲,无不得。”“思,无不天;固,无不能;久,无不沾。”依据骆珍伊的观点,这一组都是“积极行为”,从之。

第三组包括如下四句:“弗为,不果。弗惠,乱。”“弗为,不成。弗勉,难。”“弗为,不可。居,不极。”“弗为,不能。弗思,荒。”骆珍伊认为这一组都是“消极行为”,从之。

从“消极行为”中统一出现的“弗为,不×”来看,作者的意向非常明确,那就是必须有所作为。作者高调宣扬有为的重要性,有为才能获得“果”“成”“可”“能”的最佳结果。如何才能实现这样的结果,以避免第一组所见“恒有A、B”的无奈与失败呢?除了上述“静”“强”“必”“知”这四种姿态外,作者在第二组“积极行为”中进一步给出了行动指引。

“止”“善”“周”是一个系列,表示稳重的、合理的、周到的举动,可以获得“安”(安定)、“恬”(如整理者所言,意为“安宁”)、“同”(向心)的效果。这样的举动,作者用了一个词来表达,那就是“惠”,做不到“惠”就会出现“乱”。结合上文“静,无不静”,显然这是对统治者自身修养之重要性的强调。“惠”与“静”被同时用来形容统治者,见于马王堆帛书《黄帝四经·十六经·顺道》:“大庭之有天下也,安徐正静,柔节先定。宛湿恭俭,卑约主柔,常后而不先。体正信以仁,慈惠以爱人。”

“习”“韧”“勿舍”是一个系列,表示反复的、坚韧的、不懈的举动,可以获得“果”(有效)、“遂”(达成目标)、“无难”(轻易成功)的效果。这样的举动,作者也用了一个词来表达,那就是“勉”(臣民的勉力和响应),做不到“勉”就会出现“难”。结合上文“强,无不可”,显然这是对持久行动、绝不松懈之重要性的强调。

“勤”“行”“欲”是一个系列,表示勤奋的、不断行动的、有强烈欲望的举动,可以获得“达”“至”“得”的效果。这样的举动,作者亦用了一个词从反向来表达,那就是“居”,“居”如骆珍伊所言,意为“止息”。如果没有愿望、没有行动、止步不前,就无法至“极”,即无法臻于完满。《吕氏春秋·圜道》云:“人之窍九,一有所居则八虚,八虚甚久则身毙。”说的就是心必须始终处于机动灵活的状态。结合上文“必,无不必”,显然这是对不懈努力之重要性的强调。“欲”并非如整理者所言表示“爱好”,而是达成政治目标的欲望和信念。

“思”“固”“久”是一个系列,说的是如果展开有效的思维活动,就可以在认识上达到“天”(有高度)、“固”(有厚度)、“久”(有长度)的境界。做不到有效思维,认识就会处于“荒”的状态。结合上文“知,无不知”,显然这是对全能的、发达的思维活动之重要性的强调。

用“天”来形容思维活动可以达到的高度,如整理者所言,见于上博简《恒先》“知几而无思不天”,意为懂得了事物的造化始源,就没有思维不能达到的境界。类似的表达也见于郭店简《五行》:“圣之思也轻,思也者,思天也。”“目而知之,谓之进之;喻而知之,谓之进之;譬而知之,谓之进之;几而知之,天也。”马王堆帛书还进一步阐释道:“唯有天德者,然后几而知之。”“天”“固”“久”的表达方式,可能也和天地有关。《吕氏春秋·序意》有“天曰顺,顺维生;地曰固,固维宁”,可见“固”是大地的品格;《老子》有“天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生”,可见“长久”也是天地共同的品德。

第二章出现了大量的“无不”,这个修辞一般用来形容最高级的状态。如《老子》有“无为而无不为”(第三十七、第四十八章),《鹖冠子·天权》云“知宇故无不容也,知宙故无不足也,知德故无不安也,知道故无不听也,知物故无不然也”,《管子·幼官》云“动而无不从,静而无不同”,这都有助于理解《畏天用身》所要追求的政治境界。

第二章看似“恒”是最关键的词,但这个词既和行动上的持之以恒无关,也和作为终极理念的“恒常”无关,只是一个副词而已。整章紧密围绕行动的合理性、有效性展开,避免常人极易形成的错误与失败,沿着确定的方向,秉持坚定的信念,努力达成既定的目标,就是本章的主旨。

第三章 非天不生、非身不成

恒民有命,无不死。恒民无命,静必没。未作,天也。自作,身也。人作自生也,人作自成,短长自形。人乃人也,天乃天也。在身未可,天也。在天未可,身也。弃天以身,乃无天乎?非天不生。弃身以天,乃无身乎?非身不成。修身起天乃可必,弃身起天不可必。夫天之为人也,因。身犹天也,天犹身也,有天威无命,一不足用也。

这一段虽然也以“恒”起首,但话题完全不同,讨论的是天与人的关系。首句“恒民有命,无不死。恒民无命,静必没”比较难解,但如果弄清楚《畏天用身》中“天”“人”(民)和“命”这三个概念的准确意涵,就不难解释了。天是人力不可及的绝对存在,这种绝对存在作用于人(民)时,则体现为命。但是命并非只有一种,人也可以通过自己的努力掌握命运。因此,命有两种,一种是天命,一种是身命,后文“有天威无命”中的“命”就指的是身命。这一点,《畏天用身》说的并不是很清楚,然而对读同为清华简的《心是谓中》,就豁然开朗,两者显然有着共同的思想背景。《心是谓中》说:“断命在天,苛疾在鬼,取命在人。人有天命,其亦有身命。心厥为死,心厥为生。死生在天,其亦失在心。君公、侯王、庶人、平民,其毋独祈保家没身于鬼与天,其亦祈诸[心]与身。”意思是:“人的寿命由天定,身体疾病是鬼在作祟,但人也可以取命。人有天所决定的命,也有人自身决定的命,心可以让人生,也可以让人死。死生由天决定,亦会因为心而发生改变。君公、侯王、庶人、平民,从上到下所有阶层,不要只是向鬼神、上天祈求家庭与自身平安,也应祈求自己的心身。”《心是谓中》希望人不要一味地向天命低头,必须努力争取掌握在自己手中的命运。以此为背景理解“恒民有命,无不死。恒民无命,静必没”,这句话应该说的是人都逃不过上天掌握的命运,那就是“无不死”;人也常常屈服于天命,看不到自己可以掌握的命运,一味承受,不作争取(“静”),结果必然死路一条。这里“死”和“没”意思相同,意为死亡;“有”和“无”意思相对,意为正视和忽视。但两个“命”,用字相同,所指不同,前者是天命,后者正是《心是谓中》指出的人可以把握的身命,即自己的命运。

后面的文章,整理者的释文以及石小力的两篇论文,已经做了非常好的阐释,文字的释读、标点及文意的说明、主旨的发挥,这里没有什么异议,仅对本章主旨略作概括和补充:天与人各有职分,各有所能,两者的关系是相互依托的。“人乃人也,天乃天也”“身犹天也,天犹身也”,两者的地位和作用是相等的。“修身起天乃可必”,要成就事业,必须同时“修身”(发挥人的作用)和“起天”(发挥天的作用),两者缺一不可。“有天威无命,一不足用也”,只信天命不相信人自己手中掌握的命,那是不够用的。在古人看来“生”和“成”是天地或者道德的专利,如《老子》云“道生之,德畜之”(第五十一章);即便人有所作为,也是在天地加持之下的作为,人不能独立从事,如《管子·五行》云:“以天为父,以地为母,以开乎万物,以总一统,通乎九制六府三充,而为明天子。”即便《庄子·天下》说“圣有所生,王有所成”,但最终还是“皆原于一”。《畏天用身》既肯定“非天不生”,又强调“非身不成”,同时还明确指出人能够凭借自己的力量“自生”“自成”,能够独立确定规矩标准(“短长”)。这类似《新语·道基》所云“天生万物,以地养之,圣人成之”、《春秋繁露·立元神》所云“天生之,地养之,人成之”。所以,虽然作者没有直接说出来,但在天和人(“身”)之间,人的作用和力量更值得强调,这是不言而喻的。

第四章 观迩知远、观一知众

察观迩,是以知远,远犹迩也,而远之。察观一,是以知众,众犹一也,而众之。察观今也,是以知始也,今<始>也犹始<今>也,而远之。察观顺,是以知逆,不知顺,无以辟逆。察观美,是以知恶,不知美,无以知恶。察观虚,是以知其有实也,不知虚,无以知其有实。凡观之,是以知之。

这一章,整理者的释文以及石小力的两篇论文,已经做了非常好的阐释,文字的释读、标点及文字位置的互换、文意的说明,这里没有异议,但在主旨的理解上有所不同。

整理者认为:“本段以察观‘迩远’‘一众’‘今始’‘顺逆’‘美恶’‘虚实’等六组对立的概念为例,阐述了认识事物要注意事物之间存在着对立转化的辩证关系。”石小力进一步指出,这种辩证思想近于《周易》和《老子》,还将这些对立面之间的同一性关系总结为“自然界的客观规律”“自然之天”,认为这就是“知天”的内涵。

这一章确实大量讲述了事物的结构、运动、趋势中相反相成的元素以及对立统一的关系,远、迩涉及空间,今、始涉及时间,一、众涉及数量,顺、逆涉及结果,美、恶涉及价值判断,虚、实涉及事实判断,但是都将其归于“自然界的客观规律”“自然之天”,可能过于狭隘了,因为这些相互转化的元素也完全存在于人事。先秦典籍中,大量使用辩证词组者,除了《周易》《老子》外,还有《孙子》、马王堆帛书《黄帝四经》等,这些文献都对宇宙及人间存在的辩证关系有高度的总结。中国古人对于事物之间存在矛盾对立转化关系有着极为丰富而深刻的认识,这种认识有些来自对自然的观察,有些来自对历史的体悟、人事的经验尤其是政治和军事斗争的经验。对事物辩证关系做出准确的判断,可以提高人之行动的合理性与有效性。例如《老子》第二章在提出“故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随”后,紧接着就是“是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞,生而不有。为而不恃,功成而弗居”,提示高明的统治者必须跳出万物的有限性,超越两极对待的关系,以无为的方式治理天下。关于《孙子兵法》,李泽厚指出:

这就是《孙子兵法》中所提出的那许许多多相反而又相成的矛盾对立项,即敌我、和战、胜负、生死、利害、进退、强弱、攻守、动静、虚实、劳逸、饥饱、众寡、勇怯……等等。把任何一种形势、情况和事物分成这样的对立项而突出地把握它们,用以指导和谋划主体的活动(即决定作战方案或进或退,或攻或守等等)。

李泽厚的论述对解读本章有很大的启发性。这一章的重点并不在于如何认识“自然界的规律”,而在于提醒统治者要充分发挥人的认识能力去把握和利用这些辩证关系,从而制定出合理的行动方案。这种认识能力,体现为观A知B、由此及彼的理性推导。所以,本章的亮点在于“远之”,即在时间上由今推始、在空间上由迩推远,使人站得更高看得更远;在于“众之”,即通过一(个别的、独立的现象)来把握多(整体、多数);在于通过顺逆关系的把握最终回避逆;在于通过美恶关系的把握最终了解恶之所在;在于通过虚实关系的把握最终得到实。归根结底,此章强调的是“知之”的重要性。如果说“审观”是认识活动的开端,那么“知之”就是结果,这个“知”既可以理解为对于需要处理之问题、需要打开之局面的准确认识,也可以理解为马王堆帛书《黄帝四经》中常见的“见知天下”的“知”,即把握和管理天下之道。

第五章 凡事有法、身以为法

人之作也,岂有其非身力?事之遂也,岂有无与也而能遂?事之可,有与也,茸可;事之不可也,有与,茸不可。事无不可,以善而善;事无不可,以败而败;善之茸善,失之茸败。事无恒将败。

凡事之机,非事是败,弗图茸败。凡事有法,无法,身以为法。有法而不图,事恐不成;无法而图之,事可成也。

有恒道,有径因;有恒法,有闲巧;有恒纪,有宜事;有恒由,有事成;有常故,有利事。

之所以将这三段构成一章,首先,从内容上看,如果说第四章侧重的是人的认知力,那么这一章侧重的就是行动力(“身力”)以及法则(“法”与“恒”)。其次,从语言上看,此章也有比较统一的语言特征。这一章使用了一个独特的虚词“茸”,整理者认为这个字读为“乃”或者“辄”。这个现象在《畏天用身》中仅见于此处和最后一章,或许证明这一段有特殊的文章来源。再次,这一章还突出了“恒”的重要性,但这个“恒”显然不是第三章那个作为副词、表示往往或常常的“恒”,而是名词,代表永恒、普遍、法则、至善,是作者予以肯定的状态。

这一章,整理者的释文以及石小力的两篇论文,已经做了非常好的阐释,文字的释读、标点及文意的说明,这里没有什么异议,仅对大意再做一点疏解。

第一段说的是,人要有所作为,必须依靠自身的能力(“身力”);事情要取得成果,不靠人的参与(“有与”)是不可能的。这里虽然没有提及天,但言外之意非常明确,那就是不能放弃人的努力而仅仅依赖天的机遇。但仅有人的参与,仍然会导向两种结果,那就是成功(“可”“善”)或失败(“不可”“败”)。“事无不可”,说的是事情无不如此。“以善而善”“以败而败”,两个“善”“败”前后的意思是不同的,即采取了正确的行动就会成功,采取了失败的行动就会失败,所以作者又说了一遍,“善之茸善,失之茸败”。成败的关键在于“恒”,即普遍性的法则。

人之作为和自身能力(“身力”)主要表现在两个方面,第一是“图”,第二是“法”。

“凡事之机,非事是败,弗图茸败。”“凡事有法,无法,身以为法。有法而不图,事恐不成;无法而图之,事可成也。”这两句话都提到“图”,确如整理者所言,这是在强调“心的能动性”。事情失败的原因归根结底在于没有精心策划,有了确定的法而不设法图谋利用,事情不会成功。没有法的时候,如果能够积极谋划立法,那事情就有可能获得成功。“图之”的“之”指的应该是法。

关于法,此文讲的不多,但是给予了很高评价,值得重视。上文有“方生勉<法>”,突出的是法具有确定不移的特征。这里首先通过“凡事有法”突出社会管理中法的重要性;然后通过“身以为法”“无法而图之”强调统治者亲身制法的重要性;最后通过“有法而不图,事恐不成”强调对法不能闲置,必须积极利用。显然,这是对法之作用的高扬和礼赞。《管子·心术上》云“事督乎法,法出乎权,权出乎道”,这里的“权”指代的就是有道的统治者对法的权衡和图谋。马王堆帛书《黄帝四经·经法·道法》云:“道生法。法者,引得失以绳,而明曲直者也。故执道者,生法而弗敢犯也,法立而弗敢废也。故能自引以绳,然后见知天下而不惑矣。”《鹖冠子·兵政》云:“贤生圣,圣生道,道生法,法生神,神生明。”这些文献虽然具有黄老道家的背景,但是对圣人生法的重要性、对法的效果,都作了极高评价。《畏天用身》没有强烈的学派特征,但是体现了对法异乎寻常的呼唤,透露了时代特征。此文有可能是战国中期前走向法治时代的产物。同样,政治上的强烈抱负、行动上的积极进取,也正是那个时代的精神体现。

最后一段论述的是灵活处事原则的重要性,石小力已经有明确论述:“所图之‘法’,包括两种,一是事物的普遍规律,二是根据具体事物特点所采取的临时做法。”“‘恒道’‘恒法’‘恒纪’‘恒由’‘常故’属于事物的普遍规律,‘径因’‘闲巧’‘宜事’‘事成’‘利事’则是根据具体事物特点所采取的变通做法。”或许作者所处正是新旧交替的时代,所以既不墨守成规,也不像后来商鞅、韩非那样彻底否定守旧,所以对“常故”表示了尊重。“恒道”未必是道家意义上的“常道”,和“恒法”“恒纪”“恒由”一样,应该是约定俗成的、长期遵循的、不易改变的行为法则。“径因”(与“常道”相对,指直接的依据)、“闲巧”(与“恒法”相对,指间接的巧合)、“宜事”(与“恒纪”相对,指方便的行为)、“事成”(与“恒由”相对,指新成之事)、“利事”(与“常故”相对,指对现实有利之事),则属于不受常规约束的、因时因地制宜的、灵活机动的行为方式。总之,作者认为,行动想要取得成功,既要尊重普遍的法则、规律,也要随机应变,不能刻舟求剑。

第六章 不闻不可、闻不可败

作不匿饰,匿饰偷;不闻不可,闻不可败;不大过,大过凶;不在是,在是纵;不唯今,唯今也覆;不忘难,忘难不能;不易疑,易疑失;不妄幸,妄幸悔;不且若是,且若是不成;不且舍之,且舍之废;不逾节,逾节失。乱无忌,懈忌不果。当时弗为,不可追。

这一章文字的释读、标点及文意的说明,整理者已经做了很好的工作,这里基本遵从,仅对语言特征和文章大意再做一点疏解。

这一章总体上由一些格言警句构成,充满了禁忌色彩,都是从否定的、反向的角度(如“偷”“败”“凶”“纵”“覆”“不能”“失”“悔”“不成”“废”“不果”“不可追”)来说明行为的准则,语言简练,判断明快,不拖泥带水,不做详细论证,可能是民间流传已久的殷鉴之言,被作者收集进来,作为合理行动的反面例证。类似风格的文句在出土文献上博简《武王践阼》(部分可对应《大戴礼记·武王践阼》)、上博简《三德》、马王堆帛书《黄帝四经·称》、睡虎地秦简《为吏之道》(包括岳麓简《为吏治官及黔首》、王家台秦墓《政事之常》、北大秦简《从政之经》)有集中体现,传世文献中也常常见到,有助于理解存亡之迹、治乱之机。如《大戴礼记·保傅》云:“鄙语曰:‘不习为吏,如视已事。’又曰:‘前车覆,后车诫。’夫殷周所以长久者,其已事可知也,然如不能从,是不法圣知也。秦世所以亟绝者,其辙迹可见也,然而不辞者,是前车覆,而后车必覆也。夫存亡之败,治乱之机,其要在是矣。”

“不在是,在是纵;不唯今,唯今也覆”说的是不要仅仅被“是”“今”等眼前的、表面的现象所迷惑、所牵制、所满足;似乎和上一章作为灵活机动原则来依据的“径因”“闲巧”“宜事”“事成”“利事”有冲突,可见这两段有不同的来源,语境不同,均可成立。“且若是”“且舍之”中的“且”,如整理者所言是“苟且”之意。“且若是”“且舍之”指苟且如此、满足现状、故步自封、不愿变动。“乱无忌”,或当理解为“乱忌”和“无忌”,和“懈忌”一样,指对禁忌的破坏、无视和懈怠,这样就会导致“不果”。“当时弗为,不可追”,强调抓住时机的重要性。马王堆帛书《黄帝四经·十六经·观》所谓“当天时,与之皆断;当断不断,反受其乱”(《兵容》作“因天时,与之皆断;当断不断,反受其乱”)最为近似。《淮南子·诠言》也说:“有道者,不失时与人;无道者,失于时而取人。直己而待命,时之至不可迎而反也;要遮而求合,时之去不可追而援也。”

这一章虽然都是否定型的禁忌类话语,但禁忌各项之间未必有思想逻辑上的关联,似为杂抄。

第七章 明者在心、天恒致中

凡明者不生而恒明,贤者不生而恒贤。明者在其心,贤[者]在其身。明者有不舍用也,有不忘笃也。明者作必从中,以从中,茸能明于人。明民<者>所以明,能人所不能行,服人所不敢服,执人所不敢执。明者天,天,恒致中,恒致中,和,和,勉,勉善思,善思智,智以自果,或不悔。明者无易,卒展申重,申重不倦,茸能明于人。

这一章文字的释读、标点及文意的说明,整理者的释文以及石小力的两篇论文,还有赵之诚的论文,已经做了很好的工作,但也还留下一些不易解读的地方,这里在消化吸收诸彦成果的基础上,再做一点疏证。

此章出现了“明者”和“贤者”两个主体,赵之诚认为:“这一段文字,其实先说的是君臣关系,接着说的是君王‘明人’即察人知人的态度和原则。”将“明者”和“贤者”视为君和臣并无不妥,但本章主旨和君臣关系无关,也和君臣关系意义上的“察人知人”无关。“明于×”,指在某个方面更为贤明。结合此章两度出现的“茸能明于人”可知,这说的是“明者”在认识人的能力、发挥人的能力上更为卓越,这个“人”指的是人类或者人类的代表即“明者”自身。所以整章只有一个主体,那就是“明者”(即高明的统治者),“贤者”在这里只是陪衬。

此章开始即说明“明者”并不是生而一直神明,“贤者”也不是生而一直贤明。这类似《论语·述而》所云“子曰:‘我非生而知之者,好古,敏以求之者也。’”以及《潜夫论·赞学》说的“虽有至圣,不生而智;虽有至材,不生而能”,从而否定了“生而知之”说,强调“明”和“贤”是必须充分调动自身后天的主观能动性、积极性才能做到的。只不过“明者”和“贤者”需要努力的方向有所不同,一个在于心,一个在于身。从下文来看,这里显然更加重视心的强大作用。如清华简《心是谓中》等文献所示,中就是心,这毫无问题。清华简《五纪》也说“心相中,中行圆裕”,即人体中最重要的器官心与中相配,其指导下的行动能够取得“圆裕”即周全、周到的效果。在身心关系中,心是身的主宰;在政治语境下,中象征着中央和主宰,所以中和心正是高明统治者追求的境界和修身的场所。

从“明者在其心,贤[者]在其身。明者有不舍用也,有不忘笃也”来看,“不舍用”和“不忘笃”的主体都应该是“明者”。石小力认为“不舍用”指的是“在身方面不放弃,持之以恒”,“不忘笃”指的是“在心方面专心一志”。但不必作此区分,“不舍用”就是明者不放弃心之用,“不忘笃”就是明者不忘记心之笃,通过发挥统治者的主体性和能动性以期取得最佳的政治效果。

赵之诚结合郭店楚简《老子》甲本的“至虚,恒也;守中,笃也”认为,“守中,笃也”可与简文的“不舍用”“不忘笃”相比照;他还提出“用”或许可以读为“庸”。这是很有启发性的观点,“用”和“笃”也可以视为中之用、中之笃。不过,在《老子》这里,中与虚相应,是一种冲虚的心灵境界,《论语》和《中庸》所见“中庸”则是“执两用中”的认识方法。《畏天用身》中看不出这样的思想特征,但在语言表达上很可能受到了《老子》和《中庸》之类文献的影响,从而活用了“中笃”“中庸”之类说法。

所以,“明者作必从中”不是高明统治者的行为服从自己的内心那么简单,而说的是高明统治者在政治行为中必须大力强化心灵的作用,也就是自身的主观能动性,这样才能达到“能人所不能行,服人所不敢服,执人所不敢执”的政治目标。下文说“明者天,天,恒致中”,正是在渲染政治上达到顶点,使自身居于中央、成为主宰的那种豪迈感。

因此,“从中”的中和“致中”的“中”是有区别的。“从中”的“中”,石小力认为指的不是中道,而是心,可以认同;但未指明“致中”的“中”是什么。赵之诚则把“从中”和“致中”的“中”都解释为明者要察知的他人之心,难以认同。

“致中”的“中”,是臻于完美的象征。“明者天,天,恒致中,恒致中,和,和,勉,勉善思,善思智,智以自果,或不悔。”这是在整理者释文基础上重新加的标点,因为这里的语言显然使用了顶真修辞。从“明者天,天,恒致中”来看,中象征着天的境界和高度,“恒致中”则“和”,“和”则“勉”,“勉”则“善思”,“善思”则“智”。结合上文的“思无不天”可知,“明者”的思维活动达到了极为高超的程度,从而能够“自果”“不悔”,即依赖自身的力量获得无悔的成功。“和”与“勉”连用,可见于《管子·宙合》:“王施而无私,则海内来宾矣。臣任力,同其忠而无争其利,不失其事而无有其名,分敬而无妒,则夫妇和勉矣。”《史记·秦始皇本纪》:“和安敦勉,莫不顺令。”

赵之诚对这一段做了这样的标点和释读:“明者天,天恒致中和,恒致中和,勉勉善思,善思知,知以自果,或不悔。”他的灵感来自《中庸》的“致中和”,“勉勉”的用例则见于“勉勉我王,纲纪四方”(《诗经·棫朴》)。这确实是一种合理的解读方式。但即便可以这样读,“致中和”也只是一种形式上的借用,如上文所言,是借用了当时可能已经广为流行的熟语,而非思想上存在一致性。因为《中庸》所谓“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉”作为一种非常高大的境界,符合《畏天用身》作者崇高的理想期待;但两者语境差别很大,《畏天用身》中不存在与“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”相关的论述。《畏天用身》强调“勉”,强调“思”,强调后天的努力,否定生而知之,《中庸》却说“诚者不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也”,因此,表面的相似,不等于实质的相同。

总之,《畏天用身》希望达到“能人所不能行,服人所不敢服,执人所不敢执”的最佳政治效果。为此必须把心(“中”)的作用发挥到无与伦比的程度,在政治境界上达到与天(“中”“和”)看齐的高度。但这样的政治实践不是一两次就能完成的,所以还需要“无易”(不变),需要“申重”(如整理者言,意为再三反复),需要“不倦”(持续不断)。这依然是强调努力有为的重要性。

小 结

上文结合《畏天用身》文本,参考整理者释文和前期研究成果,在合理分章的基础上试图疏通《畏天用身》的结构和义理。显然,《畏天用身》无论是文章的写作,还是文本的抄写,都力求精致,因为其读者显然是那些希望成为高明统治者的人。

限于篇幅,上文没有对《畏天用身》的思想特征和学派性质作系统的分析与判断,在此稍作概括。虽然如整理者所指出的那样,此文有着天人关系尤其是天人二分的思想特征,在思想上与清华简《心是谓中》以及《荀子》等文献比较接近,但天人关系只是一个背景,《畏天用身》很少对此作出详细的理论论证,因此哲理性并不强。此文的重点在于论述如何展开合理的、有效的政治行动,具有强烈的现实关怀,所以是一篇典型的政论文,论述的是最受统治阶层欢迎的“主术”。

此文认为既要重视天,也要重视人自身的意志和能力。虽然是天人二分的思路,但较之天,作者更强调人,希望有为的统治者积极有为。虽然也体现了维护传统、尊重恒道的一面,但总体上展现了要求变革、积极进取、高扬人主观能动性与行动有效性的精神气质。此文并无强烈的学派特征,儒家、法家、黄老道家都可以从中汲取营养,将其视为战国中期前开始酝酿变法运动的启蒙文章,可能更为合适。

(本文写作过程中,石小力先生和马上同学提供了很好的意见,特此致谢)