曹峰:清华简《五纪》五种”文德“研究

作者:时间:2024-09-24

摘要:《五纪》作者从天下治理和中央王权的意识出发,试图构建一个中央突出、无所不包、井井有条、各有其位的宇宙图景,道德系统的搭建就是其中必要的一环。《五纪》之德就主体而言,基本上可以分为“民德”和“君德”两类;就性质而言,基本上可以分为“德行”和“德政”两类。五种“文德”主要指向“民德”,表现为“德行”,体现为外在的规矩与准绳,以帮助实现各有其位、井然有序的宇宙秩序。五种“文德”并不侧重伦理意义上德性的生成和教化,而主要强调的是政治意义上的作用和功能。

关键词:清华简;五纪;五德;文德

基金项目:贵州省哲学社会科学规划国学单列课题“清华简天道类文献综合研究”(22GZGX12)。

作者简介:曹峰,男,中国人民大学哲学院教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授。文章见《中州学刊》2024年第8期。

清华简《五纪》是清华简中的鸿篇巨制,虽稍有缺损,但不影响整体文意。全篇共计130支简,4400多字,推测全文可能有五千言。此文以大乱到大治为历史线索,以天道到人事为叙事模式,以“五”为主要的数字框架,以“后”“后帝”和“黄帝”为主人公,构建出一套非常严整的天人秩序,把天文、物产、神祇、道德、祭祀、人体、名号、官职等要素全部组合在一起,描画出一个天地鬼人无所不包、各就其位的世界图景。有着如此庞大规模、宏大视野的文章,在传世文献和出土文献中都不多见。毫无疑问,在其随葬的战国中期前后,此文是一篇极为重要的文章,或许只有极少数高层人士才可以阅读。

此文很难与传世文献或出土文献中的哪一篇直接比对,如学者所指出的那样,可能与《尚书·洪范》及马王堆帛书《黄帝四经》关系更为密切一些。此外也可以与传世文献中的《逸周书》《礼记》《管子》《鹖冠子》《春秋繁露》等文献,出土文献中的子弹库楚帛书以及上博简《三德》,还有清华简《汤在啻门》《殷高宗问于三寿》《三不韦》等文献建立起联系。总之,对于此文的深入研究,将对先秦秦汉之际统合宇宙观、鬼神观、数术学、政治秩序、伦理思想、世界图景的天人之学之研究产生重大的影响。

《五纪》中“德”字多次出现,与“德”相关的理念是《五纪》论述的重点。本文将以此为重点进行全面的探讨。“德”在《五纪》中主要表现为三个方面。第一,是与“中”并称的“德”,此“德”在《五纪》中具有很高的位置。第二,是表现为“礼、义、爱、信、中”具体德目的五种“文德”,这五种德目在《五纪》反复出现,与天文、神祇、颜色、方位、度量、人体、动作等要素勾连配合起来,在《五纪》中被多次申说,显然在作者心目中有着重要的地位。第三,除了五种德目之外,《五纪》还提出了“文、惠、武”三德,文德即“礼、义、爱、信、中”五种德目,但又被纳入三德之中,与“仁、善、祥、贞、良”之“惠德”以及“明、巧、美、有力、果”之“武德”并称,成为高明统治者用于“敷天下”的行为方式。《五纪》为何如此强调“德”?这三种“德”之间究竟是怎样的关系?五种“文德”的选择与排列出于什么目的?《五纪》的“德”的主体是什么?《五纪》德观念在先秦秦汉“德”思想史上如何定位?这些问题的阐明不仅有助于了解《五纪》这篇大文章的思想结构和特色,也有助于推进先秦秦汉“德”思想史的研究。限于篇幅,本文只对五种“文德”做出探讨。包括整理者释文在内,已有不少学者对《五纪》与“德”相关的问题,从文字、音韵到义理做了多方面的探讨。其中,陈民镇《试论清华简〈五纪〉的德目》、曹峰《清华简〈五纪〉的“中”观念研究》、袁青《论清华简〈五纪〉中的“德”观念》、杨衎《清华简〈五纪〉“文德”配合及其思想背景》四篇论文对德观念做了比较集中的讨论。本文主要以此四文为基础,消化吸收前人的研究成果,再试图有所推进。这里首先对笔者认为值得认可、继承的观点做出说明,然后在后文中,对笔者认为需要补充、推进的问题做出阐述。“礼、义、爱、信、中”五种“文德”,整理者释文原作“礼、义、爱、仁、忠”。对于其中的“仁”字,学界目前已经基本将其改读为“信”。这个问题由程浩、子居首先提出疑问,陈民镇在此基础上,全面论证了《五纪》所见“![]()

”字,“除了一处读作‘仁’,其他均读作‘信’”。作者认为《五纪》中“![]()

”“![]()

”二字存在混乱使用的情况。楚简中,确实大部分情况下“![]()

”字应该读作“仁”,整理者也因此将五“文德”中的“![]()

”隶定为“仁”。但陈民镇通过大量举例,指出从字形字音上看,战国文字中确实存在两者“形音相近、时常混用”的状况,从义理上看,五种“文德”中的“![]()

”用“仁”字去解释也很难说通,反而读为“信”更合适。相反,五种“惠德”中的“![]()

”字,虽然楚简中大部分情况下应该读作“信”,但结合上下文意,却显然应该读作“仁”才更好。作者进而指出,发生这种情况的原因,可能是因为《五纪》的底本来自齐地,齐地多见“![]()

”“![]()

”二字混用,而“楚地抄手依照楚地习惯转写,同时又未能做到完全统一,故造成了用字上的矛盾现象”。后来袁青发现“南门之德”中“顺![]()

”连用,而在文献中“顺”“信”并举是很常见的现象,从而也证实了五“文德”中的“![]()

”字应该读作“信”。笔者认为程浩、子居、陈民镇、袁青的质疑和论证是非常有说服力的,这解决了《五纪》文字释读中一个非常大的问题。这一改读,将对《五纪》整体文意的阐释以及《五纪》德观念的研究,产生重大的影响。

《五纪》为什么要选用“礼、义、爱、信、忠”这五种德目?这是必须探讨的重要问题,尤其是,在“礼义”“忠信”这两种先秦时期常见的德目中,为何加入的是“爱”?在先秦所见各种德目表中,“爱”是非常少见的。关于这个问题,笔者认为陈民镇的观点比较合理,他认为“‘爱’在简文中对应北方、黑色、寒冷”,而《五纪》简47的“爱曰藏”则可以和孔家坡汉简《日书》简464的“令北方藏”以及一些传世文献所见冬季与闭藏之关系照应起来,北方、冬季对应的是“藏”,而“爱”有隐藏之意。因此,《五纪》使用了双关法,将“爱”与北方的元素对应了起来。而“忠”之所以又可以训为“中”,同样使用的是声训和双关的手法,即“忠”在五种“文德”所对应的位置正好是中央,因此“忠”既可以表达中央,也可以表达“忠”这个德目。

“中”字在《五纪》中出现频率极高。《五纪》中并不存在从“中”从“心”的字,只有“中”字。可能考虑到五种“文德”都应该是德目,所以整理者释文将作为德目的“中”改释为“忠”,从“忠以事君父母”的简文看,这确实是一个表达上下层级之间伦理关系的字,而且“忠信”连用也极为常见。但是《五纪》一上来在描述历史曾经陷入巨大混乱时说:“唯昔方有洪,奋溢于上,玩其有中,戏其有德,以乘乱天纪。”可见“有中”和“有德”一样,是极其重要的事情,是有序社会的象征或者结果,而且“中”在“五德”的系列中居于中央之位。笔者特别注意到“中”在《五纪》中具有特殊地位,从代表最高理念的“中”、作为具体德目的“中”、作为一种行为方式的“中”这三个方面,可以归纳出“中”的内涵与中正、公平、无私、宽裕相应,具有绝对的、神圣的特点。因此,没有必要将作为德目的“中”改释为“忠”,“中”就是一种特殊的德目,可以凌驾于“礼”“义”“爱”“信”四德之上,在五德中居于统帅和支配的地位。陈民镇和袁青发现《五纪》中存在“中”有时未居首位的现象,因此认为“五德”彼此之间只是一种并列的关系,但并不否认《五纪》对“中”的重要性的凸显。袁青有意识地区分了“民德”与“君德”,这对于理清《五纪》“德”观念的层次与结构,有着很大的启发意义。本文就是在此基础上进一步分析,将五种“文德”与“文、惠、武”三德放在民德和君德的架构上加以讨论的。

此外《五纪》“德”观念与学派之间的关系也成为讨论的热点。众所周知,儒家对“德”的阐述最为积极也最为充分,所以有些学者直接将《五纪》所见的“德”视为儒家的东西,如程浩认为《五纪》“反复称道儒家所重视的礼、义、爱、仁、忠等概念”。程浩还指出,《五纪》之所以不以“仁”为中心,是因为“对于儒家伦理,《五纪》的作者只择用了其中顺从统治的部分,即‘仁义爱仁忠’等道德修养,以训导民众循规蹈矩。至于儒家学说中诸如‘仁’等呼吁人性觉醒的内容,在作者看来是对于等级秩序的‘反动’,便基本剔除殆尽了”。袁青将《五纪》视为“黄帝书”:“‘后帝’‘文后’‘后’等就是照着黄帝形象来塑造的。”陈民镇则认为:“《五纪》并不是单纯的儒家文献,不必一定要套用儒家伦理。”“《五纪》的骨架应是阴阳之学,只是借用了儒家的德性概念。”杨衎指出,将德性、五行与其他元素相配合是先秦秦汉之际广泛存在的现象,其配合方式有一个从不稳定到稳定的发展过程,清华简《五纪》的“文德”版本正是这类“公共知识”演进过程中的样本。这种版本的产生,与阴阳家和儒家两次大规模思想交汇有关。而这两次思想交汇的代表人物是都有齐学背景的邹衍和董仲舒。笔者赞同这些将“德”的问题多元化的立场。先秦思想史上“德”观念极为复杂,不仅仅儒家提倡,墨家、道家、法家、阴阳家同样有自己理想的“德”,“德”不仅仅指德性,也指向功能、方法、准则。另外,在学派形成之前,各种德目已是社会上流行的公共的知识与工具,可以被任何人在不同的语境下解读和组合。《五纪》的德观念也必须放在这样的大背景下展开研究。

综上所述,关于由“仁”改“信”的重新释读,“爱”和“中”双关意义的发现,“中”德重要性的确认,“民德”“君德”的区分,《五纪》之“德”学派属性多元化的认识,都是值得重视与继承的研究成果,这些成果构成了我们接下来进一步讨论《五纪》德观念的前提与基础。

一、位于宇宙体系中的五种“文德”

如前所述,“礼、义、爱、信、中”这五种“文德”在《五纪》中反复出现,而且与天地之间各种要素勾连配合起来,在《五纪》中被多次申说。这里先列举相关的资料。需要指出的是,为了便于归类、分析、解说,笔者打乱了原文的顺序;与整理者释文标点、释读的不同之处,会出注加以说明。

后曰:一曰礼,二曰义,三曰爱,四曰信,五曰中,唯后之正民之德。

后曰:天下礼以使贱,义以待相如,爱以事嫔妃,信以共友,忠以事君父母。

后曰:礼敬,义恪,爱恭,信严,中畏。

后曰:礼鬼,义人,爱地,信时,中天。

后曰:礼基,义起,爱往,信来,中止。

后曰:目相礼,口相义,耳相爱,鼻相信,心相中。

后曰:天下目相礼,礼行直;口相义,义行方;耳相爱,爱行准;鼻相信,信行称;心相中,中行圆裕。

耳唯爱,目唯礼,鼻唯信,口唯义。

直礼,矩义,准爱,称信,圆中,天下之正。

礼青,义白,爱黑,信赤,中黄,天下之章。

后曰:伦五纪:绳以为方。礼青,爱黑,青黑为章,准绳成方;义白,中黄,黄白为章,规矩成方。

后曰:集章文礼,唯德曰,礼、义、爱、信、中,合德以为方。

后曰:中曰言,礼曰筮,义曰卜,信曰族,爱曰器。中曰行,礼曰相,义曰方,信曰相,爱曰藏。

章:日、扬者、昭昏、大昊、司命、揆中,尚章司礼。

正:月、娄、![]()

、少昊、司禄、大严,尚正尚义。

度:门、行、明星、颛顼、司盟、司校,尚度尚爱。

时:大山、大川、高大、大音、大石、稷匿,尚时司信。

数算:天、地、大和、大![]()

、少和、少![]()

,尚数算司中。

后曰:畴列五纪,以文胥天则:中黄,宅中极,天、地、大和、[大]![]()

、小和、小![]()

,尚中司算律;礼青,[宅东极],[日、扬者,昭]昏、大昊、司命、揆中,尚礼司章;信赤,宅南极,大山、大川、高大、大音、大石、稷匿,尚信司时;义白,宅西极,月、娄、![]()

、少昊、司禄、大严,尚义司正;爱黑,宅北极,门、行、明星、颛顼、司盟、[司校],尚爱司度。

后曰:参律建神正向,信为四正:东冘、南冘、西冘、北冘,礼、爱成。左:南维、北维,东柱、东柱,义、中成。右:南维、北维,西柱、西柱,成矩。

东司同号曰秉礼,司章,元辰日某。南司同号曰秉信,司时,元辰日某。西司同号曰秉义,司正,元辰日某。北司同号曰秉爱,司度,元辰日某。四维同号曰行星,有终,日某。南门其号曰天门、天启,建正,秉信,位顺,及左右征徒,日某。北斗其号曰北宗、天规,建常,秉爱,匡天下,正四位,日某。

日之德曰:我期[礼],作时,丛群谋询,天下![]()

察之。日之德明察,夫是故后明察。月之德曰:我秉义,奉正衰杀,循式天下,恭不徙。月之德行审,夫是故后行审。南门之德曰:我顺信,序至四时,临天下,纪皇天。南门之德位顺,夫是故后位顺。北斗之德曰:我秉爱,畴民之位,匡天下,正四位。北斗之德正情稽命,夫是故后正情稽命。建星之德曰:我行中,历日月成岁,弥天下,数之终。建星之德数稽,夫是故后长数稽。

南门授信,而北斗授爱,是秉信而行爱。

后曰:礼、义、爱、信、中,六德合五建,四维算行星。

邦家既建,草木以为英。规矩五度,天下所行;礼义爱信,中相后皇,配合高贰,知后以明。天道之不改,永久以长。天下有德,规矩不爽。

夫是故后规矩五度,道事有古,言礼毋沽,言义毋逆,言爱毋专,言信毋惧。四征既和,中以稽度。

爱中在上,民和不疑,光裕行中,唯后之临。

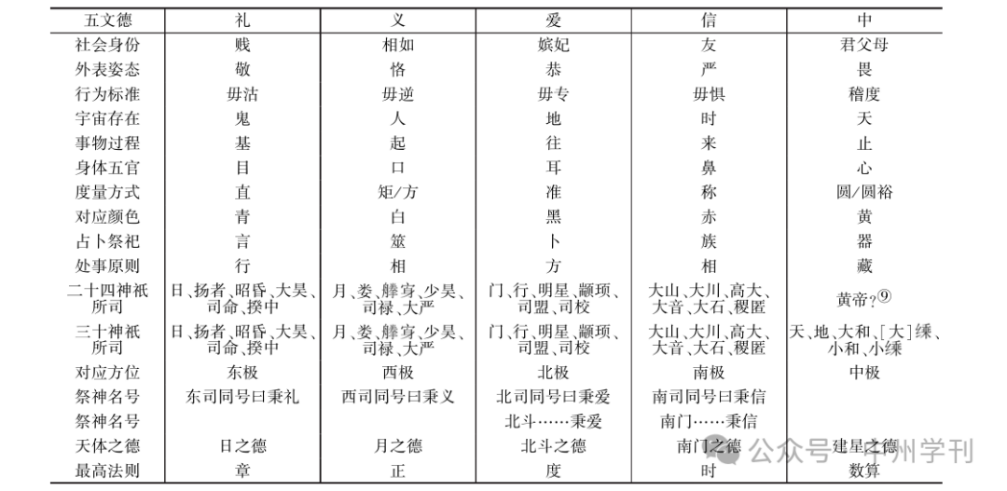

以上大量的引用,还仅仅是与“礼、义、爱、信、中”五种“文德”直接相关的部分。五种“文德”也是“文、惠、武”三德的一部分,限于篇幅,这里从略。从五“文德”反复出现,不断与各种元素相配合来看,这无疑是作者心目中极为重要、需要再三强调的内容。《五纪》中与五种“文德”相匹配的元素极为丰富,这里再以表格的形式做出更为清晰的呈现(详见表1)。

表1 五种“文德”匹配的元素

虽然没有直接的对应文字,但是我们依据作者严密的逻辑结构,可以推断,五种“文德”和“日、月、星、辰、岁”之“五纪”,“一、二、三、四、五”之“五算”,“风、雨、寒、暑、大音”之五种天象,“龙、虎、蛇、鸟”等圣兽(未见居中的圣兽)、“太昊、少昊、颛顼”等帝王也可以建立起匹配关系来。

《五纪》展现出了前所未有的雄心壮志,要把六合之中、天地人鬼、宇宙万物全部网罗到一个巨大的无所不包的框架之中。为此首先要建构一个庞杂而精致的宇宙体系,同时,人和天地之间也必须呈现出精密的对应关系。除了宇宙观之外,五种“文德”也显然是此文的论述重点。类似《五纪》的宇宙图式,如《礼记·月令》《吕氏春秋·十二纪》,虽然也在阴阳五行的框架打造了一个无所不包、天人相应的世界图景,但这两部作品中都没有出现这么多“德”的元素。和《五纪》一样,《尚书·洪范》和《黄帝四经》也是从大乱到大治、从天道到人事的叙述模式,但是在“德”观念上,《尚书·洪范》在“三德”的部分中虽然有所涉及,但总体比例并不高。《黄帝四经》则几乎没有论及具体德目的重要性。因此,高度重视德目,是《五纪》一大思想特色。

二、五种“文德”与五行

如前所述,春秋战国之际,出现了各种各样的德目,以及各种各样的德目组合,这些德目未必都是儒家的专利,而是当时思想界共有的思想现象,或者说是公共知识。从《五纪》论述的德目来看,显然有三大特征,或者说受到了三方面的约束:第一,必须以“五”的数目来加以归纳和概括;第二,这类德目属于天道笼罩下的伦理规范,具有规矩、准绳的性质,必须与天道相匹配,但这种匹配显然是机械和生硬的;第三,这类德目应该属于“仪式伦理”意义上的外在规范,属于外在德行,而非内在德性。

《五纪》创作之际,五行的思想显然已经大为流行。中国古人好用各种数字来总结事项和要素,春秋战国时期这种趋势更强,这在《尚书·洪范》《逸周书》《左传》《国语》等文献中可以得到印证。到了一定的历史时期,“五”的数字开始占据压倒性的优势。例如同样着眼于世界构造、人间秩序的清华简《汤在啻门》,和《五纪》一样,考虑的是“何以成人?何以成邦?何以成地?何以成天”这样的宏大问题。在回答这些问题的时候,虽然同时使用了“四”“五”“六”“九”等数字,但显然“五”在其中占据主位,可以确认已经有比较明确的五行意识。不过难以确定《汤在啻门》所见“五”的观念是否已经是以“土”为主宰的相生相克类型的五行观。《五纪》虽然没有出现火水木金土的元素表,但五行意识已经非常明确。虽然尚未出现相生相克,但显然已经是四加一类型的五行,即其中一种元素凌驾于其他四者之上,居于统率和支配的地位。

从上引用各例就能明显看出,“中”在五种“文德”中明显不同于其他四德,它居于特殊的位置,排在最后一位,与“中”相匹配者在层级上也明显高于与其他四德相匹配者。《五纪》有着非常明确的中央意识,“后帝”“黄帝”就是以“中”统外,以“一”统“四”的象征。从这个角度看,与五种“文德”最为接近者显然是郭店楚简和马王堆帛书《五行》。《五纪》和《五行》都将德目纳入“五”的范畴,并且以某一种元素去统合其他元素,《五纪》是“中”,《五行》则是凌驾于“仁义礼智”之上的“圣”。像杨衎论述的那样,历史上与五行相配合的德目应该有多种,这是一个时代的现象。作为一种“公共知识”的论说模型,它可以为任何学派所用,因此具有不确定性,《五纪》和《五行》都不过提供了一种新的版本。到了汉代的传世文献中,“仁义礼智信”的模式才固定下来。但是据《春秋繁露·五刑相生》以及《白虎通义·卷八》可知,“信”在五行中与中央“土”合,居于统领地位,因此可以说是《五纪》和《五行》所见“四加一”五行模式的孑遗。

那么,《五纪》五种“文德”和《五行》的关系究竟如何?是否像有的学者说的那样,“《五纪》的作者当借鉴了《五行》,选择了自己心目中的‘五德’纳入其独特的体系之中”?我们表示怀疑。《五行》有着明显的儒家背景,而且如下文所论述的那样,非常强调内在的德性,需要“型于内”才能成为“德之行”,“不型于内”只能称为“行”,而《五纪》五种“文德”,在《五行》作者看来正是只能称为“行”的东西。所以,《五行》虽然和《五纪》一样,都接受了五行的框架和“四加一”的模式,但宗旨和内容是完全不一样的,把简帛《五行》视为对《五纪》的批判和超越更为合理。

三、作为外在规范的“文德”

《五纪》毫无疑问是一种天人之学,但这种天人之学并不以人为主体。其中“文德”的内容虽然极为丰富,但完全笼罩在宇宙论、鬼神观之下。其思路遵循从天道到人事的路子,从五种“文德”与日月、星辰、鬼神、度量、方位、颜色、祭祀、名号等外在的、自然的元素相匹配,以及把五种“文德”和“章”“正”“度”“时”“数算”等法则相匹配来看,“文德”也被视为了天地间不变的、永恒的存在,是天地规矩、秩序中的重要一环。因此将五种“文德”视作刚性的、外在的规范和标准是完全没有问题的。人间需要这种“德”的规范,或者说其合理性、完备性之所在,正是天地所赋予的。换言之,“后”是依据天地的法则,给人类制定行为规范的“德”。

这里出现两个问题,首先,为什么《五纪》要反反复复讨论“文德”,并将其与天地秩序联系起来?其次,为什么要选择“礼义爱信中”这五种德目?

第一个问题可能需要考虑《五纪》创作的年代。当时“德”在国家建设中的重要性被高度认可、大为提倡,也或许与特别重视“德”的儒家开始在社会中产生较大的影响有关。这样的分析或许对于确定《五纪》的创作年代也有很大帮助,但限于篇幅,这个问题本文不做展开。

第二个问题关联两个方面:首先,如果五种“文德”与天道的方方面面、每个角度都匹配,那么天道是不是有德的?其次,“文德”的主体究竟是谁?

宇宙万物皆有其德,这个“德”既包括事物的性质、潜能,也包括事物的功能、作用,例如“火水木金土”就是用来归纳物性的五种最基本的“德”。《老子》“道”“德”并论,两者密不可分,将“德”视为“道”作用、功能的体现。这是古人早已有之的认识,但是谈论最多的当然是对政治、经济、人伦之管理有用的“德”。受后来儒家独大的影响,“德”的指向开始集中于人伦的意涵。事实上,万物之德或者说天道之德,在先秦秦汉的文献中可以找到丰富的论述。

例如,《周易·系辞》有“天地之大德曰生”。《周易》的乾坤可以说就是天地之德的体现,在《象传》中则进一步发挥为“自强不息”和“厚德载物”。古人认为春夏秋冬四季各有其德,如《吕氏春秋·贵信》云:“春之德风……夏之德暑……秋之德雨……冬之德寒。”《尸子》也能见到四季之德,“春为忠……夏为乐……秋为礼”(《艺文类聚》卷三所引),“冬为信”(《太平御览》卷二十七所引)。《鹖冠子·道端》在论述“举贤用能”问题时也说:“仁人居左,忠臣居前,义臣居右,圣人居后。左法仁,则春生殖,前法忠,则夏功立,右法义,则秋成熟,后法圣,则冬闭藏……此万物之本标,天地之门户,道德之益也,此四大夫者,君之所取于外也。”对于“君”而言,“仁人”“忠臣”“义臣”“圣人”四大夫最为重要,而他们身上拥有的“仁”“忠”“义”“圣”四德直接来自春夏秋冬四德。

四方或者五方同样有德,如《礼记·乡饮酒义》云:“东方者春,春之为言蠢也,产万物者,圣也;南方者夏,夏之为言假也,养之长之假之,仁也;西方者秋,秋之为言愁也,愁之以时察,守义者也;北方者冬,冬之言中也,中者藏也。”这是以“圣”“仁”“义”“中”来概括东南西北(春夏秋冬)之德。《管子·四时》云:“东方曰星,其时曰春,其气曰风。风生木与骨,其德喜嬴……南方曰日,其时曰夏,其气曰阳,阳生火与气,其德施舍修乐……中央曰土,土德实辅四时入出,以风雨节土益力,土生皮肌肤,其德和平用均,中正无私……西方曰辰,其时曰秋,其气曰阴,阴生金与甲,其德忧哀、静正、严顺,居不敢淫佚……北方曰月,其时曰冬,其气曰寒,寒生水与血,其德淳越、温怒、周密……”这是用“喜嬴”“施舍修乐”“和平用均,中正无私”“忧哀、静正、严顺”“淳越、温怒、周密”来形容东南中西北(春夏秋冬,中辅四时)以及木火土金水所主之德。

天地日月也有其德,如《鹖冠子·王![]()

》云:“天者诚其日德也,日诚出诚入,南北有极,故莫弗以为法则。天者信其月刑也,月信死信生,终则有始,故莫弗以为政。天者明星其稽也,列星不乱,各以序行,故小大莫弗以章。天者因时其则也,四时当名代而不干,故莫弗以为必然。天者一法其同也,前后左右,古今自如,故莫弗以为常。天诚信明因一,不为众父易一,故莫能与争先,易一非一,故不可尊增,成鸠得一,故莫不仰制焉。”类似的话也见于《黄帝四经·经法》及《鹖冠子·泰鸿》。可见“诚、信、明、因、一”就是天的五种德,具体而言,“诚、信、明、因”是“日”“月”“星辰”“四时”之德,而“不为众父”,万物却不能“莫能与争先”的“一”才是天之德。在很多道家典籍中,“无为”正是天地之德。如《庄子·天地》云:“玄古之君天下,无为也,天德而已矣。”《庄子·天道》云:“天不产而万物化,地不长而万物育,帝王无为而天下功。故曰:莫神于天,莫富于地,莫大于帝王。故曰:帝王之德配天地。”可见“不产”“不长”即不有意作为正是帝王要效仿的天地之德,由此导出“无为”乃帝王之德。《老子》反复阐述的“无为”思想可能即来源于此,而“生而不有、为而不恃、长而不宰”的“玄德”思想,很有可能就是对于天地无为而万物自成思想的提炼和升华。

那么,按照从天道到人事的思路,《五纪》的五种“文德”是否也是对天道之德的直接模仿和效法呢?似乎有关,又似乎无关。如前所述,陈民镇已经论证五种“文德”的选择与搭配与声训和双关有关,例如,“爱”与北方与冬季的闭藏有关。“中”虽然可以训为“忠”,但应该主要留意于“中”所具有的中正、圆融、至上、统摄的意涵,这样才符合《五纪》的整体文意。这样理解也比较符合《管子·四时》“中央曰土,土德实辅四时入出,以风雨节土益力,土生皮肌肤,其德和平用均,中正无私”所见的中央之德。可见,《五纪》在选择“文德”的时候,考虑到了与天道之德相应的问题。

然而,“礼”和“鬼”“目”“直”“青”“言”“行”“东”(东司、东极)、“日”(或以“日”为首的神祇)之配合,“义”与“人”“口”“方”“矩”“白”“筮”“相”“西”(西司、西极)、“月”(或以“月”为首的神祇)的配合,“信”与“时”“鼻”“称”“赤”“族”“相”“大山”(或以“大山”为首的神祇)、“南”(南司、南门、南极)的配合,都没有什么内在的机理、逻辑的关联可言。前面所举各种天道之德,无论是月令类型按照时空排列,还是在人之上的日月星辰的排列,其相应之德都有内在的逻辑可言。而《五纪》这里的配合则显得极为机械、生硬。“爱”虽然和北(北极、北司、北斗)、冬藏、暗黑有关,也可以和大地的博爱建立联系,因而与天道之德有关,但其他诸项如“耳”“准”“卜”“方”“门”(或以“门”为首的神祇),依然是机械、生硬的配合。只有“中”和“天”“止”“心”“圆”“藏”(非冬藏,而是作为处事原则)、“天地”(或以“天地”为首的神祇)、“中极”“建星”的配合,有很多地方可以形成必然联系。

再看《五纪》对于五种“文德”自身的解释,实际上是存在内在逻辑性的。“天下礼以使贱,义以待相如,爱以事嫔妃,信以共友,忠以事君父母。”表明这里存在由下到上、由低到高的过程。从“礼敬,义恪,爱恭,信严,中畏”来看,也存在着由较弱的紧张感向较强的紧张感发展的趋势,“礼基,义起,爱往,信来,中止”更是形象地表达出这一逐级向上的发展过程。此外,除了“爱”之外,“礼义”“忠信”的连用也是非常常见的现象。因此,很可能在《五纪》创作之际,流传着“礼义爱信中”为一组的德目表,《五纪》将其拿来为我所用,一方面呼应了社会上对这几项德目的推崇和热衷,另一方面“爱”“中”等也勉强可以和天道之德形成照应,但为了满足其宏大整齐的宇宙观以及需要统一主宰的中央意识,硬是把“忠信”换了位置,变成了“信中”。因此,《五纪》的五种“文德”貌似天经地义,却是一种不伦不类的东西,既要照顾社会的感受,又要满足其体系的要求,不仅今天,可能在时人看来也不容易理解。

总之,五种“文德”是人道之德,但因为被纳入宇宙秩序之中,而具有了绝对性和合理性,但它显然不是从天道的特性中总结归纳出来的,而是将人道和天道做了临时的搭配而已。《五纪》的五种“文德”与天道的匹配,有点类似《管子·牧民》的“国之四维”:“国有四维,一维绝则倾,二维绝则危,三维绝则覆,四维绝则灭。倾可正也,危可安也,覆可起也,灭不可复错也。何谓四维?一曰礼、二曰义、三曰廉、四曰耻。”这是将维持国家伦理秩序的四德,即“礼义廉耻”比作“四维”,即宇宙之四角或者四个方向。作为一种形象的文学比喻,这两者间其实没有内在的逻辑关联,但是由于《牧民》篇流传下来,被人熟读,这一匹配也就变得天经地义了。

这种生硬、机械的“文德”,其特征非常明显,套用陈来《古代思想文化的世界:春秋时代的宗教、伦理与社会思想》一书中的分类,《五纪》可以属于“仪式伦理”,而非内在德性。或者我们可以将其称为规定人伦角色规范的“职责性伦理”。如前所言,如果和简帛《五行》进行比较,就可以发现,两者既有一致也有区别。简帛《五行》的“仁义礼智”再加“圣”,显示出儒家德性伦理的逻辑一致性,以及希望通过“圣”来加以统合和主宰的愿望,所以内部是自洽的。而且简帛《五行》的作者还努力把“仁义礼智”四种德行打造成内在的、自发的、自觉的德性,从而不依赖于外在的强制。《五纪》虽然也用“中”去统摄其他四德,但“礼义爱信”的内在逻辑关联并不清晰。而且“五德”既然是宇宙中最主要的构成部分之一,那么它就不可能是凭借人力制定、调整并主要靠自发自愿去践行的东西,或者说作为天道之投射的人伦无法独立于天道之外。

有趣的是,《五纪》强拉人伦作为天道的一环,而《五行》反过来,要通过“圣”与“天道”接上关系。只有“仁义礼智”四行只能叫做“善”,是“人道”,加上了“圣”,才叫做“德”,是“天道”。看来天人的合一在战国中期是任何一种理论都无法回避的问题,但却可以走出两条不同的路线,这个问题也有待今后深入地研究。总之,作为世界秩序的重要一环,“礼义爱信中”五种“文德”就有不得不遵循、不得不执行的意味,成为一种外在的禁忌和约束。既然《五纪》的目标在于塑造世界秩序,那么“文德”也不可能游离于其外。从思想史的角度看,“仪式伦理”要早于“德行伦理”。但从《五纪》来看,很有可能到战国秦汉之际,“仪式伦理”也始终存在,并未随时代的发展而消失。由此便可以回答《五纪》五种“文德”的主体问题,既然“文德”是与天道相匹配的伦理规范,可以用来形塑和约束社会秩序,那么这种“德”就一定是面向大众的,属于“民德”。《五纪》中,鬼神的尊卑体系极为复杂,但人间社会层级却极为简单,就是“后帝”与“万生”“万貌”(即万民)两级,因此五种“文德”就是用来约束万民的,也只有万民才有可能去“事君父母”。《五纪》云:“后曰:一曰礼,二曰义,三曰爱,四曰信,五曰中,唯后之正民之德。”“唯后之正民之德”可以有两种标点,即“唯后之正,民之德”或者“唯后之正民之德”,但不管哪一种,这五种德面向的是民,这是毫无疑问的。

总之,《五纪》作者从天下治理和中央王权的意识出发,试图构建一个中央突出、无所不包、井井有条、各有其位的宇宙图景,道德系统的搭建就是其中必要的一环。《五纪》之德就主体而言,基本上可以分为“民德”和“君德”两类;就性质而言,基本上可以分为“德行”和“德政”(主要由“三德”体现)两类。五种“文德”主要指向“民德”,表现为“德行”,体现为外在的规矩与准绳,以帮助实现各有其位、井然有序的宇宙秩序。五种“文德”并不侧重伦理意义上德性的生成和教化,而主要强调的是政治意义上的作用和功能。